富硒有机肥的硒含量标准是多少(硒肥的标准)

在北纬 28 度的湖南桃源富硒产区,种粮大户李大叔捧着刚收割的稻谷笑开了花:”今年的富硒米卖到 15 元 / 斤,比普通米溢价 40%,关键是客商抢着要!” 这片曾经的 “普通稻田” 如何蜕变成 “黄金田”?答案藏在富硒种植的三个核心技术节点里 —— 从土壤硒元素的激活到籽粒硒含量的精准调控,每个环节都藏着让稻谷 “吸硒有道” 的科学密码。

一、土壤硒活化:让 “沉睡的硒” 变成 “可吸收的粮”

1. 测土配方:先懂 “硒脾气” 再种地

在湖北恩施国家富硒基地的实验室里,研究员正在检测土壤硒形态:”我们发现,土壤中 90% 的硒以难溶态存在,必须通过技术转化为植物可吸收的亚硒酸盐。” 农户需先进行土壤硒含量及形态检测,根据 “有效硒” 含量(理想值 20-40μg/kg)制定方案:低硒田(40μg/kg)则需控制硒吸收防止过量。

2. 有机肥 + 微生物:给硒元素配个 “运输队”

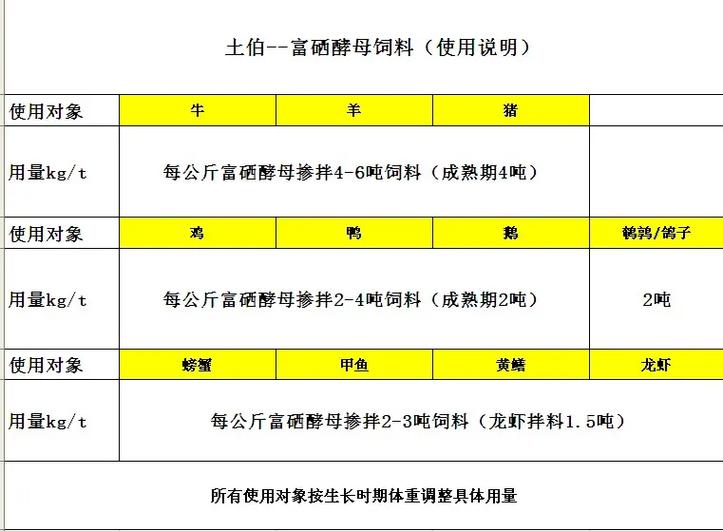

湖南农业大学的试验数据显示:连续 3 年施用腐熟牛羊粪(每亩 1000kg)的稻田,土壤有效硒含量提升 23%。奥秘在于有机肥中的腐殖酸能与硒离子结合成螯合物,而枯草芽孢杆菌等益生菌则会分泌有机酸,持续溶解土壤矿物态硒。江苏兴化的稻农发明了 “硒活化套餐”:每亩基施 50kg 富硒有机肥 + 2kg 复合菌剂,让水稻根系周围形成 “硒元素补给站”。

3. 水分调控:干湿交替打开 “硒吸收开关”

武汉大学研究发现,水稻在分蘖期至孕穗期保持 “湿润 – 落干 – 湿润” 的间歇灌溉,根系氧化还原电位(ORP)维持在 200-300mV 时,硒吸收效率提升 18%。这是因为湿润环境促进硒酸盐向亚硒酸盐转化,而短暂落干刺激根系生长更多根毛,扩大吸收面积。江西赣州的示范田通过埋设土壤湿度传感器,精准控制灌溉节奏,稻谷硒含量稳定在 0.3-0.4mg/kg(国标 0.04-0.3mg/kg)。

二、品种选育:让水稻成为 “天然硒富集器”

1. 筛选标准:挑出 “吸硒高手”

在国家富硒作物种质资源库,科研人员正通过水培试验筛选品种:”好的富硒品种要具备 ' 双高特性 '—— 籽粒硒富集系数 > 1.5,同时硒在糙米中的占比 > 80%。” 比如湖北育成的 “硒滋 1 号”,糙米硒含量比普通品种高 35%,且硒主要富集在胚乳而非麸皮,更符合食用需求。农户选种时需注意查看品种审定公告中的 “硒生物有效性” 指标,避免盲目引种。

2. 杂交改良:给品种装个 “硒转运泵”

中国农科院团队通过杂交技术,将野生稻的 “硒转运蛋白基因” 导入栽培品种,培育出的 “富硒稻 8 号” 具有两大优势:一是叶片吸收的硒能更快通过维管束运输到籽粒,二是减少硒在茎秆中的滞留。田间试验显示,该品种在相同硒肥用量下,稻谷硒含量提升 22%,且茎秆硒残留降低 15%,减少后续秸秆还田的硒积累风险。

3. 逆境锻炼:苗期 “硒饥饿训练” 激活吸收潜能

安徽农科院的创新技术 ——”硒预处理育苗法” 正在推广:在水稻三叶一心期,用 0.01% 亚硒酸钠溶液喷施叶面,模拟轻度硒胁迫,促使幼苗根系分泌更多有机酸。移栽到大田后,这些经过 “饥饿训练” 的稻株,对土壤硒的吸收能力增强 10%-15%,就像给水稻提前打了 “硒吸收增强剂”。

三、精准喷施:让硒肥 “好钢用在刀刃上”

1. 喷施窗口期:抓住两次 “硒吸收爆发期”

通过叶绿素荧光仪监测发现,水稻孕穗期(剑叶全展后 3-5 天)和灌浆期(齐穗后 7-10 天)的叶片光合效率最高,此时喷施硒肥,叶面吸收速率比其他时期快 30%。浙江嘉兴的种植户总结出 “看穗喷硒” 口诀:”穗尖刚露白,硒肥喷上来;米粒灌浆鼓,补硒不耽误”,精准对应两个关键时期,每亩用肥量减少 20% 但效果提升 15%。

2. 剂型选择:纳米硒 vs 螯合硒的增效密码

市场上硒肥主要有两类:纳米硒(粒径 < 100nm)吸附性强,在叶片表面停留时间长;螯合硒(如蛋氨酸硒)则能直接通过细胞膜进入细胞。湖南农业大学对比试验显示:两者复配(纳米硒 60%+ 螯合硒 40%)使用,比单剂喷施提高硒转化率 25%。建议农户选择正规厂家的复配剂型,避免使用廉价的亚硒酸钠原粉,防止烧叶和残留超标。

3. 喷施细节:雾化细度决定吸收效率

在江苏现代农业装备基地的风洞实验室,工程师演示喷雾原理:”当雾滴粒径控制在 50-100μm 时,叶片正反面着药率最均衡,特别是水稻卷曲的剑叶背面,需要 45 度角逆着叶脉喷施。” 实际操作中,应使用高压雾化喷头,每亩用水量不少于 30kg,确保药液在叶片上形成均匀水膜而不滴落。切记避开正午高温(>30℃)和雨天,防止硒肥光解或冲刷流失。

从 “靠天补硒” 到 “科学富硒”

当湖北恩施的老茶农看着自家稻田的硒含量检测仪显示 0.32mg/kg 时,他终于明白:富硒种植不是简单的 “撒点硒肥”,而是土壤、品种、管理三个维度的系统工程。这三个黄金技术节点,就像支撑富硒产业的 “三脚架”—— 土壤活化解决 “有没有”,品种选育解决 “能不能”,精准喷施解决 “好不好”。随着农业科技的进步,越来越多的稻田正在上演 “硒元素的奇妙之旅”,而掌握这些核心技术的农户,正用科学的钥匙打开富硒农业的财富之门。

在江西宜春的富硒产业园,最新的卫星遥感技术已经能实时监测稻田硒吸收状态,智能配肥系统正在将每亩硒肥用量误差控制在 50 克以内。这预示着富硒种植正从 “经验农业” 迈向 “数字农业”,但不变的是对这三个黄金技术节点的精准把握。当稻谷与硒元素的相遇不再是偶然,而是科学设计的必然,中国的富硒农业正在书写新的篇章 —— 让每一粒米都成为守护人类健康的 “硒望之粮”。