中卫富硒硒砂瓜(中卫硒砂瓜退出种植)

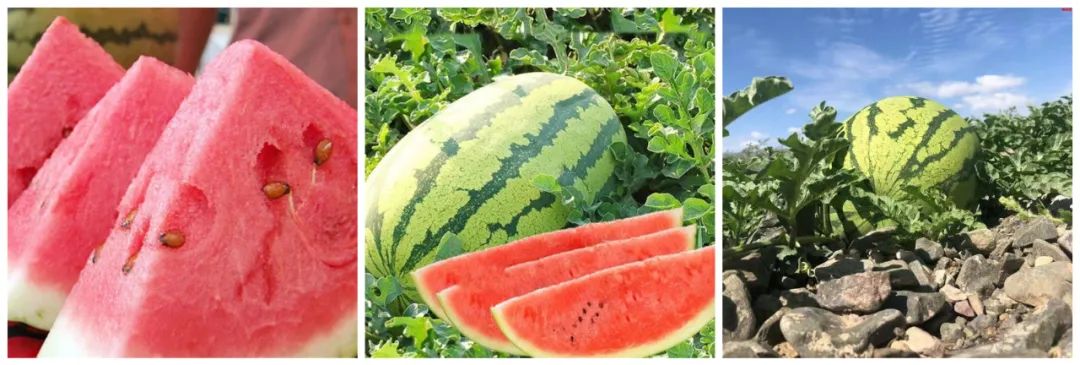

提起夏天,脑海中浮现的场景,除了蝉鸣与荷风,大概就是一口沁凉的西瓜了。绿皮红瓤,甜蜜多汁,咬上一口,仿佛整个夏天都化作了甘甜的液体,滑过喉咙,直入心脾。

而在宁夏,有一种西瓜以它独特的种植方式和卓越的品质,被冠以“硒砂瓜”的名号,成为了瓜中翘楚——这便是中宁硒砂瓜与中卫硒砂瓜的故事。

硒砂瓜不仅是一种水果,更是一种文化、一种历史的沉淀。而今天,风物君以时间为轴,从硒砂瓜的诞生谈起,再到它的辉煌和遗憾,细细品味这片瓜田背后的农业发展。

清末民初,甘肃靖边地区,瓜农在积累丰富的种植经验后开始尝试种植压砂西瓜,虽试种成功,但因天旱少雨,瓜苗难以成活,所以只有小面积的种植成功,产量十分少,所以并未得到大力推广。

民国十八年,甘肃曾遭遇百年大旱。靖边农民魏延孝、魏延悌兄弟二人逃荒落户到中宁养马湾子。为了生计,魏家兄弟在养马湾子山地开荒,学着先辈经验种植棉花和西瓜。因瓜苗生长在覆盖着砂砾石地表面,有一定的保墒和隔热保温能力,瓜苗开花结果,终获成功。

在靠天吃饭的年代,开荒地多半在荒山,而压砂瓜种植技术的核心是在土壤上部铺设砂石保留水分,这就让山地成为最佳选地,原因是能就近开荒取得砂石。魏家兄弟将压砂西瓜种植地在离养马湾子约十几公里的二道沟一带,所以中宁县二道沟是中卫硒砂瓜的起源地。

压砂西瓜皮薄瓤沙,味甜可口,人人爱吃,产销两旺。当时瓜贩子争先恐后,驴驮车拉,将瓜运到县城及边远地区销售。有的将西瓜用羊皮垡子顺黄河放下,销售到吴忠、灵武、银川或磴口、包头一带。从此,鸣沙镇二道沟压砂西瓜远近闻名。

随着硒砂瓜在二道沟的成功种植和经济效益的逐年提升,带动了中宁县养马村、二道渠村、五道渠村村民的种植加入,后来区域辐射到整个中宁县。

解放后,在大集体时,鸣沙、白马沿山一带的生产队,广开山荒,种植糜谷或压砂瓜,以增加集体经济收入。土地实行承包经营后,仍然有许多农民在山上压砂种瓜,规模越来越大,其经济收入也非常可观。

再后来,部分中宁县人在经过中卫市兴仁镇和香山地区时,发现这些区域的环境非常适合种植硒砂瓜,进而将硒砂瓜种植技术带入中卫市进行开荒及包田种植。硒砂瓜种植的局面一下子被打开,从而成为中卫市农业经济佼佼者。

说到这里,就得不说“中宁硒砂瓜”和“中卫硒砂瓜”两个概念,虽然中宁县属于中卫市,但种植历史、发展历程和产业规划却很不一样,所以群众还是会将这两个区域的硒砂瓜区分来看。

论种植历史,当然中宁县优先。中宁硒砂瓜基地位于宁夏中部干旱带,光照条件好,全年目照时数为2845小时,光热资源十分丰富。无霜期153天、昼夜温差大、平均为10°C-16°C,更有利于硒砂瓜的种植。每年4-5月份种植,7-9月份成熟上市。独具保健价值,是真正的无污染绿色食品。

2005年,,中宁县硒砂瓜经国家绿色食品发展中心审查监测,产地条件和产品质量完全符合绿色食品要求。并申请认证全国绿色食品(硒砂瓜)原料基地14.2万亩。

2008年7月1日,原中华人民共和国农业部正式批准对“中宁硒砂瓜”实施农产品地理标志登记保护。中宁硒砂瓜的地理标志保护的区域范围为宁夏中宁县白马乡、鸣沙镇、恩和镇、舟塔乡、喊叫水乡等。

论产业发展,中卫市更胜一筹。准确的说是香山地区和兴仁区域,中卫在2008年建成环香山百万亩硒砂瓜产业带,2017年,中卫市种植硒砂瓜6万公顷,产量112万吨。

2018年7月3日,中华人民共和国农业农村部正式批准对“中卫硒砂瓜”实施农产品地理标志登记保护。包括沙坡头区的香山乡、兴仁镇、常乐镇、永康镇等。

无论是“中宁硒砂瓜”还是“中卫硒砂瓜”,都有着硒砂瓜的全部特点。整瓜个头大,瓜瓤酥脆,甜香适口,汁水饱满,含有锌、钙、钾、硒等微量元素、更有维生素、胡萝卜素和18种氨基酸,十分有利于人们身体健康,尤其硒元素可使人延缓衰老,增强免疫力,延年益寿。硒砂瓜,耐贮藏,放置在家里、办公室等自然条件下5个月不腐烂;耐运输,长途拉运数千公里,完好无损。

硒砂瓜的这些特点大部分功劳取决于地理环境和区域土壤,还有小部分功劳在于品种的选择。从最初的老一代兰州P2,金花等种子,到后来的新金兰、金城5号、西农8号、高抗冠龙等品种,都在为“石头缝里的西瓜”做研发服务。不过经过种植证明,金城5号是最适合硒砂瓜种植品种,赢得瓜农好评。

就在硒砂瓜产业如日中天之时,2021年的一纸禁令让硒砂瓜品牌失去了竞争优势,原因是对生态环境有害,这个原因至今存在不少争议,在此不做探讨。

在禁令中,中宁硒砂瓜被全面取缔,中卫硒砂瓜仅保留部分面积。“中卫硒砂瓜”从产量上逐渐失去了优势,越来越多人逐渐失去了对中卫硒砂瓜品牌关注,不禁让人对此感到深深遗憾。

不过令人欣慰的是,在中卫硒砂瓜大面积禁种的时候,甘肃白银市靖远县在2023年开始大面积种植硒砂瓜,迎头追上硒砂瓜产量,甘肃硒砂瓜的时代又已崛起,这不禁让人联想到中宁硒砂瓜的起源为甘肃传入,果然是“从哪里来,最终要回归到哪里”。