如皋富硒大米几月上市(南通富硒大米)

“陈妹。”他把脑袋伸到我和驾驶员的中间,笑嘻嘻地叫我。

陈妹?!我在心里嘀嘀咕咕,这个称呼真是土得掉渣啊,我叫三三好伐!

可我又不想辩白,一个醉醺醺的人,你有什么好和他计较的呢?

尽管他一再地强调自己没醉,上车前的身形和脚步貌似也保持着正常幅度,但我知道,此刻,数不清的酒精泡泡一定在他的脑门儿里沸腾、沸腾。。。

我有一个超级爱酒的养父,电工的职业常年为他提供喝酒的便利,早上在东家喝,中午在西家喝,晚上是南家喝到北家,三天一大醉,两天一小醉。有这样鲜活生动的“例子”近距离地晃悠在我眼前,以致于我七八岁时就自然而然地懂得了如何去鉴别一个人是否已进入了醉酒的状态。

醉酒的人总是不承认自己喝高了,你只要看他们的眼睛—–亮亮的,蓄着笑,源源不断,像是快要溢出来的水。同样源源不断的,还有他们的话语,说呀说呀说。。。宛如哒哒作响的机关枪。

寿星佬是我们如皋的标志。长寿之乡嘛~

坐在后座的这个男人,他的眼睛那么亮,他的话那么的多。和驾驶员说,和我说,还得腾点空隙和自己絮叨几句,说了长长的上百里路。

“小*。”这是他的驾驶员:“小*,你晓得的哦,我平时不会多喝的哦,厂里来了客户,我是主人,至多象征性地陪个一两杯。主人要是醉了,那成什么体统,谈业务怎么能全力以赴呢?”

“*总,我晓得,我晓得的。”

“陈妹。”他的头扭向了副驾的这边:“陈妹哦,你知道我今天为什么喝这么多吗?”

我笑笑,没吭声。

醉了的人最擅长自问自答了,用不着我接话。

“我高兴!”他连说带比划,整张脸被迎面闪过来的车灯衬出一层柔和的橙色:“我真的高兴,我们的根都不在宁波,这儿除了家人,谁是我们最亲近的人?老乡—–是从同一个地方走出来的老乡。老乡不是外人,不用斗心眼儿,不用老想着防范什么,所以喝得放松,多就多一点吧!”

南通。如皋市寿乡自留地种植基地

他说的老乡属于我们整个南通地区。我也是近两个月才知道宁波市区有一个南通商会。如皋、如东、海安、丁堰、九华、白蒲、、、凡是从南通走出来的新宁波人,男男女女都集结在这个微信大家庭里。

我和他仅仅见过两次面,第一次是七月十七号,商会的几个主管人员来梁弄探望我,他就是其中的一位。个子不高,神情温和,衣着随意。几把椅子散在堂屋中间,他挑了最边上的一把坐着。从心理学的角度分析,这是个行事低调,却很有潜力的男人。

第二次见面是在鄞州区的商会楼。七月二十号早上,我前往宁波晚报录播节目,中午又去出版社办了点事情。下午两点多,如皋柴湾的一位大哥开着车来接我,说是到商会认个门。人在异乡,商会就是娘家嘛,个人解决不了的难题,大家互相之间能帮扶帮扶。

(欢迎您品尝绵软香醇的珍硒软香米)

商会有轮值的制度:一些核心会员按月担任代理会长长,陪同蔡会长四处去考察调研。他正好也在—–这个月,他是秘书长。

我原本抱着闲坐一二十分钟的心态去的商会,没料想,留在商会一楼的茶厅喝了整整两个小时的茶,他们一再地挽留,让吃好晚饭再走。我为难地说,天黑了,我乘火车返程不太方便。蔡会长指了指他,说:回家的事没问题,他住泗门,会直接把你送回村子。

几个人消费的茶资是他付的。我看着他举着手机对准了茶厅的二维码,然后那个老家海门的茶厅老板飞快地伸手挡住了收款码,真诚地说:不用付,不用付,老乡喝茶还收什么钱。

两个男人像是在模仿周伯通双手互博,一个推来,一个又推去。他执着地拨开了茶厅老板的手,说,老乡的情意我领了,可你这几个茶艺师的工资总要付的吧。

去饭店时有三辆车,一辆是他的保时捷,一辆是柴湾大哥的红色轿车,一辆是蔡会长的白色越野。他站在车边向我招手:来,坐这个车。

(整田中,插秧苗的前期工作)

我走过去,看看他的驾驶员,再看看他,准备往红色轿车边走。我晕车厉害,坐在副驾上尚可熬熬,要是坐到后排去,怕是难逃一吐。副驾是主人专座,我与主人又没什么特殊交情,怎么好意思开口让他让座呢?

“你坐我的车好了。”

“后座我要晕。”我摇头:“我还是坐刚才的车吧。”

他温和地拉开了副驾的门:“那你就前面呀。”

我有点犹豫,生怕有所僭越。

“上去吧。”他笑微微地说:“这个驾驶员老弟算我们的半个老乡呢,他的妈妈是如皋人。”

驾驶员也望着我笑:上车吧,*总都给你让位了,你就放心坐呗。

约莫十来分钟的路程,车泊到了饭店前的空地上。后备箱的车盖启开后,驾驶员搬起了一只纸箱子,他也很自然地弯下腰去搬另一只箱子。两只箱子里装的是酒水饮料,沉甸甸的。

包间订在二楼,他搬着箱子率先进了大堂,走到了楼梯口,却又停下脚步,偏过身子给后面一行人让出道,他最后一个上楼。

包间的冷气很足,他们喝酒(他们不互相劝酒,爱喝红酒的喝红酒,爱喝白酒的喝白酒),他见我不喝酒和饮料,马上吩咐服务员给我拿来一瓶牛奶。我默默地吃菜,支棱着半边的耳朵从他们的闲聊中获知些许的讯息:去出版社楼下接我的柴湾大哥开的是主营如皋富硒大米的贸易公司。蔡会长属于较早来宁波的一批人。一个通过出版社营销主任联络上我的如皋人叫阿杜。驾驶员原来是退伍兵。*总—-也就是坐在我右侧的他,五十岁,是一家上市公司的老板,事业正如日中天。他问我,陈老师是写书的?

我笑笑,不专业写书,就是个小爱好。

他拿起我搁在碗沿上的筷子,往我碟子里夹了一条红烧鲫鱼,说,你这个爱好可不一般,哪天把我的经历送你当素材吧。

我说,行啊,像你这样的企业家,人生的故事绝对比普通人精彩,是值得出一本自传,激励激励大学生创业者。

他低头抿了一小口酒,眉宇间并没有涌现出成功人士该有的意气昂扬,反而是洞察世事的明澈。他叙述的语气非常的平淡:我当过兵,建筑工地上打过杂,别人的厂里做过帮工,和人一起投资办公司,失败了,再跨行创业,还犯了事儿,一件一件铺开来,怕是三天三夜也讲不完。呵呵。。。不说啦,兄弟们,来~举杯。

九点多,儿子打我的电话,问我什么时候回家。按照我平常的作息,九点多应该上床休息了。可他们几个的酒好像喝得正尽兴。尤其是高个子的阿杜,亲亲热热地攀着他的肩膀,一副准备喝到地老天荒的精神头儿。他听到了我和儿子的对话,马上站起来和阿杜碰了碰杯子,说:老杜,人家孩子在家里等妈妈呢,我们就喝到这里结束吧。

阿杜晃着脑袋,不放手:“她家孩子不是已经十六七岁了嘛,这么大了,没关系的。我们喝酒。。。喝酒。。。”

他一仰脖子喝下杯中的酒,给了醉眼朦胧的阿杜编出一个解释:人家孩子不是没带钥匙嘛,关在门外了,就等着妈妈回家呢。

是啊是啊,桌上的另几个人也全附和着他,为我解围。

(耕地中。。。)

下楼,一行喝得有点糊涂的人都往饭店的正门走,只有他抢着朝反方向跑。我悄悄地拉了一把驾驶员:哎,你们*总跑错了。

驾驶员低声回应我:没跑错,他去结账。

车沿着宽阔热闹的大道平稳前进,目光所及,五光十色的霓虹不断地分散,重组,复合,花、小鸟、云朵、月亮、星星、大树。。。孙悟空的七十二变似的,令人应接不暇。也许是奇妙的霓虹给了他灵感,也许是深沉的夜色叩开了他记忆的闸门,也许是那一杯杯的酒起了催化作用,他的话匣子打开了。。。

他说到自己的三个孩子:两个女儿,儿子行二,三个孩子都十分可爱。。。

他说自己还有一个和前妻生育的女儿。他对那个女儿始终怀着一份愧疚,她小的时候,他东奔西走地折腾,没怎么照顾她,都是前妻操心着。女儿考上大学,他的事业刚刚起步,于是她的所有开支他全包了。女儿上班的第一个月发了工资,马上打了电话和他分享了喜悦。。。

他说自己的企业有好几条生产线,前景好的目前不盈利,但他愿意费钱养护着,用扎实先进的技术将它们拓展开来。所以嘛,厂里的科研人员我都给了他们最高的待遇。科研人员是企业进步的保障,必须十二万分的尊重。。。

他说起自己多年前的困窘艰难,居无定所,口袋里动辄空空如也,几毛钱一包的方便面都吃不起,只能强打精神去小店连续赊账。。。

他说商会里的人都很踏实,很真诚,希望我们南通人都能在宁波站稳脚后跟。商会的蔡会长热心勤勉,无偿地为商会鞍前马后,把商会成员拧成一股绳,团结在一起。。。

他说自己十八岁那年去福建当兵,父亲站在村外的大路边挥着手,送儿子上路,那种场景真的就像朱自清的《背影》中写的那样。时至今日,他一想到父亲那时的模样,心里就难过得无法形容。父亲早早的去世了,他再也没有父亲了。。。

他说到自己的母亲,辗转在外打拼的这些年,他很少能回乡陪她。母亲的日子孤单而清苦,真的没有享到儿子的一点福。他多想对母亲好一些,孝顺一些,可是那时自己也是忙得焦头烂额,等到事业稳定了,吃穿用都不愁了,母亲又不在了。母亲,真的是苦了一辈子,牵挂了儿子一辈子啊。。。

他说最近在看的一部网络小说,写主人公和父母的故事,写主人公年轻时的爱情。晚上,他忙完了所有的工作,躺在台灯下细细地翻看,看得泪水涟涟。这都看了好几天了,还没有看完。嗯~今天回去继续看。。。

车拐出高速路口驶进了余姚境内,再有十来分钟就要到我家了,他忽然停下了绵绵不断的倾吐,小声地问了我一个问题:“陈妹,你打心眼地想回老家吗?”

“想啊。”我老老实实地回答他:“但我不怎么敢回去。在外地,我过得再怎么的不济,那是我个人的事情。可一踏上老家的地界儿,我在外乡的心酸统统得藏着掖着,不让人瞧见。我和我妈出门散步,邻居们说,啊呀,老陈家嫁到浙江的姑娘回来啦—-浙江的经济那么发达,你一定过得特别好喽。我暗暗掂量着混菜市场赚的那些个零碎钞票,死命地撑着脸上的笑,不让它塌下来。我妈聪明地转移目标,赞美邻居的衣着大方得体,笑得比我还要浮夸。女儿远嫁又离婚,人到中年,形单影只艰难谋生。。。这些个糟心事,她无论如何也不肯告诉邻居的。每次返回浙江,姐姐弟弟们总要塞些钱给我带走。爸爸拎着我的包送我去乘车,一路无言,只是瞟我一眼,瞟我一眼,爸爸心里不好受呀。我出了两本书,上电视,参加读书会,许多媒体滚动播报,外人单单看到我的风光,真真正正懂我难处的是父母。父母七十多了,一想到他们那么大年纪还要为我这个不成器的小女儿担忧,我就不敢回乡,躲在外面吧!不出现在他们面前,他们的烦恼也就少一些。”

“你讲得没错。”他苦笑了一声:“我和你一样。每次到老家去,亲戚朋友都说在外办厂的大老板回来了,他们觉得我过得特别好,特别成功,特别容易。轻易不回一趟家乡,好歹我得配合一下别人的愿景,摆出衣锦荣归的架势出来吧。可是,我心里真的、真的挺失落的。他们想不到我曾经有那么苦那么落魄,他们不明白我的今天是留了多少血汗换来的。我的父母不在了,没人心疼我了。老家空荡荡的院落,那是生我养我的地方,我看了心里不是滋味,我想哭,还得躲着,不被人撞见。”

驾驶员熟练地打着方向盘,车子风驰电掣却又平稳无比。空空荡荡的马路显得无比的苍茫。有那么一瞬间,我产生了一种错觉,仿佛我们乘坐着的不是汽车,而是一艘航行在茫茫大海中的小船。沿途的路灯用牙齿在黑暗中啃出一个个的洞,夜晚稠密的浪涛里,充斥着他乡和家乡的悠远无尽。

他乡在这边,家乡在那边。

身在这边的我和“*哥”,都活得像个自相矛盾的孩子,眼巴巴地眺望远处的那边,思索着,迟疑着,究竟该先跨出自己的哪一只脚。

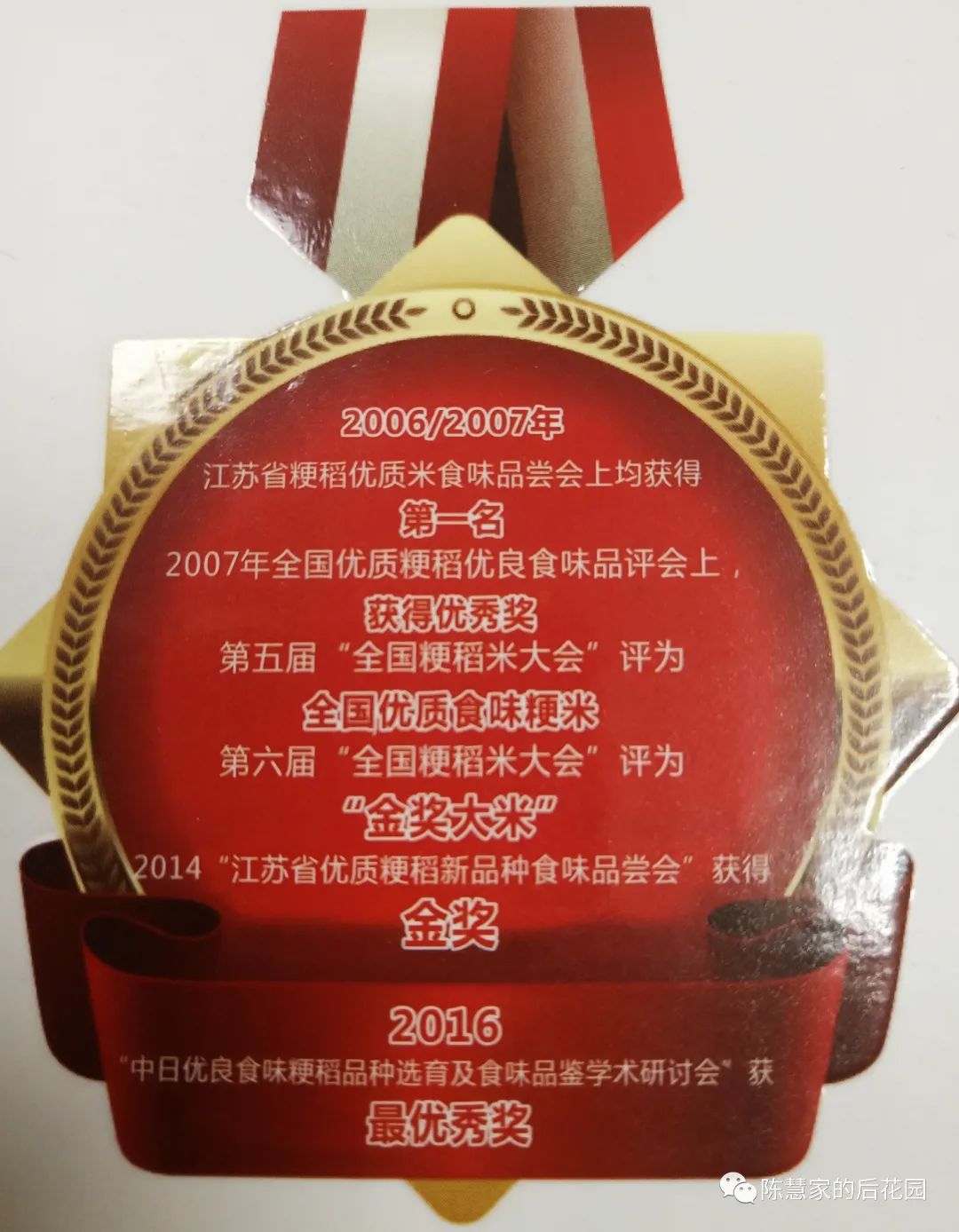

后记:商会的老乡来我家时,给我带了两箱如皋市柴湾长寿产业园出品的富硒米。*哥送我回村时,又赠我了两箱。米吃过了,极香醇,极绵软,有家乡人的情谊在里头。所以,写这篇文章时,也没有特地知会送米给我的老乡,私自把它们加塞在文中。有需要的朋友,上图的这个“好酒不见”就是销售大米的老乡微信,欢迎添加,咨询。感谢!

往期链接

继续阅读

- 暂无推荐